... wir bieten Führungen an. Bitte kontaktieren Sie uns einfach über das Kontaktformulars.

Themen Schwepunkte können Umweltbildung und -pädagogik, sowie Bildung für Nachhaltige Entwicklung sein,die geschichte der Ökostation und der Umweltbewegung in der Region, garten- und Heilkräuter...

Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hier geben wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Ökostation, Ihrer Geschichte und die Außenanlagen

Geschichte

Ökostation l

Die erste Ökostation wurde 1986 zur Landesgartenschau erbaut.

Dank Zuschüssen, mit viel Idealismus und Engagement sowie mit vielen Fachfirmen und ehrenamtlichen Helfer:innen verwirklichten die Stadt Freiburg und der BUND einen Traum: ein Umweltbildungszentrum, das ökologische Bauweisen mit Holzkuppel, Gründach, Solaranlage und Naturgarten zeigt und viele Beispiele des Natur- und Umweltschutzes vorlebt.

Was heute vielen Menschen geläufig ist, Umweltschutz im Alltag, steckte bis 1986, dem Jahr des Supergaus des Atomkraftwerk in Tschernobyl und der Sandoz Rheinkatastrophe noch in den Kinderschuhen. Trotz mancher Berührungsängste und Vorurteile wurde die Ökostation während der Landesgartenschau von über 1 Mio. Gästen besucht und war damit einer der Publikumsmagneten.

Der Brand

Nur ein Jahr nach der Eröffnung zerstörte ein Brand im Februar 1987 das Holzhaus vollständig. Dennoch wurde im Frühjahr 1987 ein ökologisches Bildungsprogramm gestartet, welches aus Praxisveranstaltungen und umweltpädagogischen Projekten bestand und durch die Projektförderung der Stiftung Naturschutzfonds ermöglicht wurde. Die Veranstaltungen fanden damals im Biogarten statt.

Ökostation ll

Im Sommer 1991 wurde die neue Ökostation wiedereröffnet. Dank der Unterstützung der Stadt Freiburg und in enger Zusammenarbeit mit dem BUND Regionalverband war die neue Ökostation entstanden. Dabei wurde der ursprüngliche Charme erhalten und um neue Standards der Umwelttechnik bereichert.

Das Haus

Das Herz des Niedrigenergiehauses ist der zentrale Kuppelbau. Diese bei den Navajo-First Nation abgeschaute HOGAN-Bauweise gibt dem Innenraum Ausdehnung und trotz der Massivität der Rundhölzer eine nach oben strebende Leichtigkeit. Dort, wo in den traditionellen Navajo-Bauten der Rauch des Lagerfeuers abzieht, lässt eine Dachpyramide aus Glas Tageslicht in den Veranstaltungsraum einfallen. Zur besonderen Ausstrahlung des Hauses trägt neben der Architektur die Verwendung baubiologischer Materialien bei. So sind die Wände aus Natursandstein und dem natürlichen Baustoff Lehm, welcher die Luftfeuchtigkeit reguliert sowie als Wärmespeicher dient. Die Anordnung der unversiegelten Rundhölzer und die Lehmwände puffern beide atmungsaktiv Luft, Feuchtigkeit und Wärme ab.

Wintergarten

Für die Energiebilanz des Hauses ist der nach Süden hin ausgerichtet Wintergarten von Bedeutung: bei eisigen Außentemperaturen puffert er im Winter die warme Innenraumluft ab. In der Übergangszeit wird die Wärme der tagsüber von der Sonne erwärmten Wintergartenluft an die Lehmwände abgegeben. Abends wird die so gespeicherte Wärme an die Innenraumluft abgestrahlt. Dies bezeichnet man als passive Nutzung der Sonnenenergie.

Energiekonzept

Eine Warmwasserzentralheizung mit 100 % Biogasbefeuertem Brennwertkessel deckt in Kombination mit der Solarkollektoranlage den Wärmebedarf.

Die Photovoltaikanlage der Ökostation erzeugt mit ihren 6 Groß-Modulen und einer Fläche von etwa ca. 15 m² knapp 1.500 Kilowattstunden Strom im Jahr. Als erste Anlage in Freiburg arbeitete sie bis Ende 1999 im Netzparallelbetrieb: erzeugter Strom, der nicht direkt selbst verbraucht wurde, konnte ins Netz des örtlichen Energieversorgers eingespeist und entsprechend vergütet werden. Seit dem Umbau zum Anfang 2000 wird der gesamte erzeugte Solarstrom an die Badenova verkauft und umweltfreundlicher Regiostrom bezogen.

Gründach

Gründächer verbessern das Mikroklima in Städten und geben gleichzeitig der Natur die Fläche zurück die durch den Hausbau verloren gegangen ist. Über das Gründach und besonders über die Glasflächen des Wintergartens wird Regenwasser aufgefangen und in einer externen Zisterne zwischengespeichert. Es dient u.a. der Bewässerung des Wintergartens.

Küche

In Fichte und Tanne, mit Buche kombiniert, ist die Küche der Ökostation gehalten. Energie- und wassersparende Haushaltsgeräte zeigen wie moderne Technik und Naturmaterialien eine ansprechende Symbiose eingehen können. Das Wasser für Wasch- und Spülmaschine wird solar vorgewärmt, die Waschmaschine kann mit Regenwasser betrieben werden.

Grundofen

Die Wärme des Feuers wird bei einem Grundofen in Schamottsteinen und Kacheln gespeichert und dann langsam an den Raum abgegeben. Die besondere Verbrennungstechnik ermöglicht einen optimalen Abbrand des Holzes mit minimalen Emissionen. Der Grundofen der Ökostation wird auch zum Brotbacken bei Kursen verwendet.

Recyclingmaterialien

Innenfenster und die Türen zum zentralen Kuppelbau hin wurden rechtzeitig aus abrissreifen Häusern entnommen und so vor der Deponie bewahrt. Heute bilden Sie eine stimmungsvolle Galerie aus Holz und Glas. Die Wärmedämmung wurde im Bereich des Kuppeldaches durch eingeblasene Altpapierflocken (Isoflock) realisiert, zum Boden hin dämmt eine 14 cm starke Korkschüttung aus Recyclingkork den Wärmeverlust.

Interesse geweckt?

Dann kommen Sie doch zu den Öffnungszeiten vorbei, oder melden Sie sich mit einer Gruppe für eine Führung zu verschiedenen Schwerpunktthemen an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der Biogarten

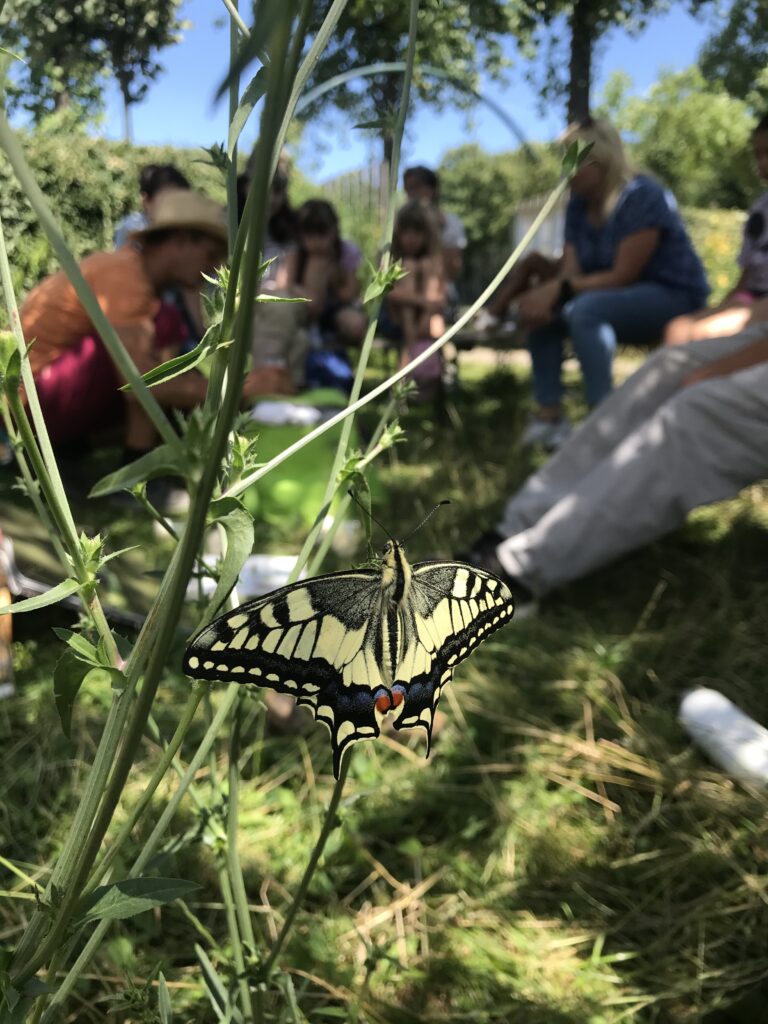

Der Biogarten der Ökostation entstand nach der Landesgartenschau in Freiburg 1986. Der naturnah gestaltete Garten ist ein Ort, an dem Biodiversität gefördert und für seine Besucher erfahrbar wird. Dazu sind in diesem 2500 m² großen Gelände viele verschiedene Biotope angelegt. Neben Wiesen, Bäumen, Hecken und Trockenmauer befinden sich in der Anlage ein Heilkräutergarten, Wildstaudenbeete, Mischkulturenbeete, eine Kompostanlage, ein kleiner naturnaher Teich und ein Gartenhaus mit Gewächshaus. Diese unterschiedlichen Lebensräume ermöglichen eine große Vielfalt verschiedener Pflanzen und Tiere. So finden hier beispielsweise Wildbienen, Schmetterlinge, Vögel und Kleinsäuger neben Schutzräumen auch ein üppiges Nahrungsangebot.

Der Garten ist somit als vernetztes Ganzes zu betrachten; zwischen allen Bereichen bestehen Zusammenhänge. Gartenabfälle werden zu wertvollem Kompost für die Düngung, Astschnitt und Totholz werden zu Brutplätzen oder Laub zum Winterschutz für Stauden und Gehölze.

Da auf Grund der intensivierten Landwirtschaft und Bebauung vielfach Lebensräume verloren gehen, sind private Gärten und auch Schulgärten inzwischen wichtige Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere geworden.

Die Ökostation Freiburg sieht es als ihre Aufgabe an, das Wissen um das naturnahe Gärtnern weiterzugeben, um so Biodiversität auf privaten Flächen zu erhöhen und für Schulklassen, Multiplikatoren und Besucher erlebbar zu machen.

Der Heilkräutergarten

Der Heilkräutergarten ist nach dem Vorbild mittelalterlicher Klostergärten angelegt worden. Auf den symmetrisch angeordneten Beeten, die mit Buchs, Lavendel, Thymian oder Salbei eingefaßt sind, wurden im Laufe der Jahre mehr als 130 bekannte und heilkräftige Arznei- und Teepflanzen zusammengetragen. Sie sind botanisch gekennzeichnet und nach Familien bzw. Anwendungsgebieten geordnet. So kann man sich selbst beim Rundgang über ihre Wirkungsweise informieren. Der Kräutergarten soll aber nicht nur dem Menschen nutzen, sondern auch ein Habitat für Insekten bieten. So eignen sich z.B. Thymian, Lavendel und Bohnenkraut hervorragend als Nahrungsquelle für (Wild-) Bienen und Schmetterlinge.